Amélioration continue en QHSE : méthodologies et outils pratiques

L’amélioration continue en QHSE représente un pilier fondamental pour toute entreprise souhaitant optimiser ses performances en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Cette approche méthodique permet aux entreprises de développer une culture d’évolution permanente, d’anticiper les risques et de renforcer leur conformité réglementaire. Découvrez les méthodologies éprouvées et les outils pratiques pour mettre en place une tactique d’amélioration continue efficace dans votre système de management QHSE.

En bref :

- L’amélioration continue en QHSE cherche à optimiser en permanence la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

- Elle repose sur une approche méthodique qui transforme chaque incident ou non-conformité en opportunité de croissance.

- Le cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act) constitue la base pour structurer les actions d’amélioration.

- Les outils pratiques incluent l’étude des causes (Ishikawa, 5 Pourquoi), la matrice de criticité et les tableaux de bord QHSE.

- La démarche mobilise les équipes à travers des plans d’actions, des groupes de travail et des outils collaboratifs.

- Elle s’intègre aux référentiels ISO (9001, 14001, 45001) et contribue à la performance globale de l’entreprise.

Qu’est-ce que l’amélioration continue en QHSE ?

L’amélioration continue en QHSE constitue une approche structurée visant à optimiser de manière progressive et permanente les performances d’une entreprise dans les domaines de la qualité, hygiène, sécurité et environnement. Cette démarche s’appuie sur une philosophie d’évolution constante, où chaque processus, chaque pratique et chaque résultat fait l’objet d’une observation critique en vue de son perfectionnement.

Cette méthodologie repose sur l’identification systématique des écarts entre la situation actuelle et les objectifs visés, puis sur la mise en œuvre d’actions correctives et préventives. L’amélioration continue QHSE ne se limite pas à corriger les dysfonctionnements : elle vise à créer une dynamique positive d’innovation et d’optimisation dans tous les aspects du management intégré.

Le principe fondamental consiste à transformer chaque anomalie, chaque non-conformité ou chaque incident en opportunité d’apprentissage et d’innovation. Cette approche permet aux entreprises de développer une résilience organisationnelle et de maintenir leur avantage concurrentiel dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Les fondements méthodologiques de l’amélioration continue QHSE

Le lancement d’une procédure d’optimsiation continue en QHSE s’articule autour de plusieurs méthodologies éprouvées qui garantissent son efficacité et sa pérennité.té.

Le cycle PDCA : pierre angulaire de l’amélioration continue

Le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act) constitue la méthodologie de référence pour structurer l’amélioration continue en QHSE. Cette approche cyclique permet d’organiser les actions d’amélioration de manière systématique et mesurable.

Plan (Planifier) : Cette phase consiste à détecter les problématiques QHSE, analyser leurs causes racines et définir les objectifs d’amélioration. L’évaluation des risques, l’étude des non-conformités et l’évaluation des performances actuelles alimentent cette étape de planification.

Do (Réaliser) : Le déploiement des actions planifiées s’effectue selon un calendrier défini, avec une allocation claire des ressources et des responsabilités. Cette phase inclut la formation des équipes, le déploiement des nouveaux processus et la communication sur les changements.

Check (Vérifier) : L’évaluation des résultats obtenus s’appuie sur des indicateurs de performance prédéfinis. Cette phase permet de mesurer l’efficacité des actions mises en place et de repérer les écarts par rapport aux objectifs fixés.

Act (Agir) : Selon les résultats de l’évaluation, cette phase consiste soit à standardiser les bonnes pratiques identifiées, soit à corriger les dysfonctionnements pour relancer un nouveau cycle d’amélioration.

L’approche par les processus

L’amélioration continue QHSE s’appuie sur une vision transversale des activités de l’entreprise. Cette approche processus permet d’identifier les interactions entre les différents domaines QHSE et d’optimiser les flux d’information et de décision.

Chaque processus fait l’objet d’une cartographie détaillée incluant ses entrées, ses sorties, ses ressources et ses KPI. Cette vision systémique facilite l’identification des points d’amélioration et la création et exécution d’actions cohérentes à l’échelle de l’entreprise.

Outils pratiques pour l’amélioration continue QHSE

La réussite d’une approche d’amélioration continue se base sur l’utilisation de moyens adaptés aux spécificités de chaque organisation et aux enjeux QHSE identifiés.

Outils d’analyse et de diagnostic

Le diagramme d’Ishikawa (ou diagramme en arêtes de poisson) permet d’analyser les causes racines des problèmes QHSE en structurant la réflexion autour de six catégories : main-d’œuvre, méthodes, matières, matériel, milieu et management.

L’analyse des 5 Pourquoi constitue une technique simple mais efficace pour remonter aux causes profondes d’un dysfonctionnement. Cette méthode consiste à poser successivement la question « pourquoi ? » jusqu’à identifier la cause racine du problème.

La matrice de criticité permet de prioriser les actions d’amélioration en croisant la probabilité d’occurrence d’un risque avec sa gravité potentielle. Cet outil facilite l’affectation des moyens vers les enjeux les plus critiques.

Outils de suivi et de pilotage

Les tableaux de bord QHSE centralisent les indicateurs clés de performance et permettent un suivi en temps réel de l’avancement des actions d’amélioration. Ces outils de gestion incluent des indicateurs de résultats (taux d’accidents, niveau de satisfaction client, conformité réglementaire) et des indicateurs de moyens (nombre d’audits réalisés, taux de formation du personnel).

Le plan d’actions structure l’établissement des améliorations en définissant pour chaque action : l’objectif visé, les moyens alloués, le responsable, l’échéance et les critères de réussite. Ce document de référence facilite le suivi et la communication sur l’avancement des projets.

Outils collaboratifs et participatifs

Les groupes de travail pluridisciplinaires favorisent l’émergence d’idées d’amélioration en associant des collaborateurs de différents services et niveaux hiérarchiques. Cette approche participative renforce l’adhésion aux changements et valorise l’expertise terrain.

Les boîtes à idées et les systèmes de remontée d’informations permettent à chaque collaborateur de contribuer à l’amélioration continue en signalant des dysfonctionnements ou en proposant des solutions. Ces outils favorisent l’émergence d’une culture de l’amélioration continue à tous les niveaux de l’organisation.

Développer l’expertise et animer l’amélioration continue QHSE

Se former à l’amélioration continue QHSE

L’amélioration continue s’appuie avant tout sur la montée en compétence des équipes. Des formations spécialisées (Lean Management, Six Sigma, outils d’étude des causes, pilotage QSE) permettent de structurer la démarche et d’en faire un levier pérenne de performance.

Ces parcours, souvent certifiants et éligibles au CPF, couvrent la maîtrise des outils PDCA, la gestion des non-conformités, ou encore la conduite de projets transverses. Les programmes proposés par des organismes reconnus (AFNOR, INRS, ICSI, écoles d’ingénieurs ou universités) favorisent la professionnalisation des responsables et coordinateurs QHSE.

Former les équipes garantit une appropriation réelle des méthodes et une meilleure cohérence entre stratégie et actions terrain.

Le rôle clé des réunions QHSE

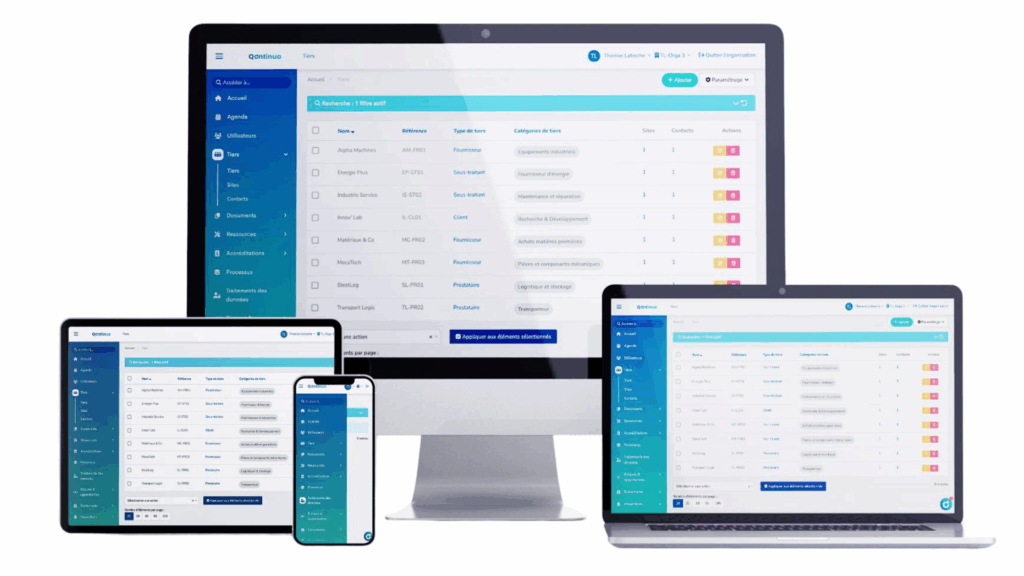

Les réunions QHSE constituent un pilier de l’amélioration continue. Elles assurent la communication, la coordination et le suivi collectif des actions d’amélioration. Qu’il s’agisse de revues de direction, de points sécurité ou de comités d’amélioration, ces moments favorisent le partage d’informations et la remontée d’idées issues du terrain. Pour gagner en efficacité, il est essentiel de structurer ces réunions autour d’un ordre du jour clair, de KPI actualisés et de décisions tracées dans le plan d’action QHSE. Les solutions logicielles comme Qontinua facilitent cette organisation en centralisant les comptes rendus, les responsabilités et les échéances.

Traiter les anomalies pour progresser

Toute démarche d’amélioration continue s’appuie sur la gestion rigoureuse des anomalies. Déterminer, analyser et corriger les écarts, qu’il s’agisse d’incidents, de réclamations ou de non-conformités, transforme chaque événement en opportunité de progrès.

Les méthodes comme les 5 Pourquoi, l’arbre des causes ou le diagramme d’Ishikawa permettent d’en comprendre les origines et d’éviter leur réapparition.

La digitalisation simplifie le suivi : chaque anomalie peut être tracée, attribuée, corrigée et clôturée avec preuves à l’appui. Cette transparence renforce la crédibilité du système QHSE et alimente la boucle d’amélioration PDCA.

Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration continue QHSE

Le déploiement réussi d’un programme d’amélioration continue nécessite une approche structurée et progressive, adaptée à la maturité et aux spécificités de chaque entreprise.

Phase de diagnostic et de préparation

L’évaluation de l’existant constitue le point de départ de toute approche d’amélioration continue. Cette phase inclut l’étude des pratiques actuelles, l’identification des forces et faiblesses du système de management QHSE, et l’évaluation de la maturité organisationnelle.

La définition des objectifs d’amélioration s’appuie sur cette étude diagnostique et sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (critères SMART).

La sensibilisation et la formation des équipes constituent un prérequis indispensable au succès de la démarche. Cette phase permet de créer une culture commune autour de l’amélioration continue et de développer les compétences nécessaires à sa mise en place.

Déploiement opérationnel

Le déploiement progressif de la démarche s’effectue généralement par pilotes ou par secteurs d’activité. Cette approche permet de tester les méthodologies, d’ajuster les outils et de capitaliser sur les premiers retours d’expérience avant un déploiement généralisé.

L’animation de la démarche s’appuie sur un réseau de correspondants QHSE formés aux méthodologies d’amélioration continue. Ces relais opérationnels assurent la coordination entre les équipes terrain et la direction, facilitent la remontée de renseignements et accompagnent le lancement des actions d’amélioration.

Le suivi régulier des KPI permet d’évaluer la pertinence de la démarche et de repérer les ajustements nécessaires. Cette phase de monitoring inclut la réalisation d’audits internes, l’examen des écarts et la révision des plans d’actions.

Intégration avec les référentiels normatifs

L’amélioration continue constitue un principe fondamental des principales normes de management QHSE, facilitant ainsi l’intégration de cette démarche dans les systèmes de management existants.

La norme ISO 9001 (management de la qualité) place l’amélioration continue au cœur de son approche, exigeant des organisations qu’elles démontrent leur capacité à améliorer en permanence l’efficience de leur système de management qualité.

La norme ISO 14001 (management environnemental) intègre l’amélioration continue comme un engagement de la direction, nécessitant la création d’objectifs environnementaux et le suivi de leur atteinte. Elle inscrit l’entreprise dans une logique de développement durable et faciliter l’obtention ou le maintien de la certification environnementale, tout en renforçant la crédibilité de son système de management.vi de leur atteinte.

La norme ISO 45001 (management de la santé et sécurité au travail) exige une amélioration continue de la performance en santé et sécurité au travail, s’appuyant sur l’étude des incidents et l’application d’actions préventives.

Cette convergence normative facilite la mise en oeuvre d’un système de management intégré QHSE, où l’optimisation continue constitue le fil conducteur de toutes les activités de management.

Mesure de l’efficacité et retour sur investissement

L’évaluation de la pertinence d’un programme d’amélioration continue QHSE s’appuie sur un système d’indicateurs multidimensionnels permettant de mesurer les développements réalisés et de démontrer la valeur créée.émontrer la valeur créée.

Les indicateurs de performance QHSE mesurent l’atteinte des objectifs opérationnels : réduction du taux d’accidents, amélioration de la satisfaction client, diminution de l’impact environnemental, renforcement de la conformité réglementaire. Ces données constituent également un outil d’audit essentiel pour atteindre les exigences des normes ISO et garantir une meilleure gestion de l’environnement au sein de l’entreprise.

Les indicateurs économiques quantifient les bénéfices financiers générés par la démarche : réduction des coûts de non-qualité, diminution des primes d’assurance, optimisation des consommations énergétiques, évitement des sanctions réglementaires. Ils permettent de démontrer concrètement la valeur ajoutée d’une certification ISO et la conformité continue aux normes applicables.

Les indicateurs organisationnels évaluent l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise : amélioration du climat social, développement des compétences, renforcement de l’image de marque, facilitation des relations avec les parties prenantes.

Cette approche multicritères permet de démontrer la contribution de l’amélioration continue QHSE à la performance globale de l’entreprise et de justifier les investissements consentis dans cette démarche.

Défis et facteurs clés de succès

L’introduction d’une méthode d’amélioration continue QHSE rencontre plusieurs défis qu’il convient d’anticiper pour garantir son succès.

L’engagement de la direction constitue le premier facteur de réussite. Sans un soutien visible et constant de la hiérarchie, la démarche risque de s’essouffler face aux contraintes opérationnelles quotidiennes.

La participation active des collaborateurs représente un enjeu majeur. La réussite de l’amélioration continue dépend de la capacité à mobiliser l’intelligence collective et à valoriser les contributions de chacun. Des formations régulières favorisent l’implication durable des équipes et renforcent la culture QHSE. Ces formations constituent une étape nécessaire et jouent un rôle clé dans la préparation et la réussite de toute certification, en ancrant les bonnes pratiques au cœur de l’entreprise.

La cohérence avec la stratégie d’entreprise garantit l’alignement des actions d’amélioration avec les objectifs globaux de l’organisation. Cette cohérence facilite l’affectation des moyens et renforce la légitimité de la démarche.

La persévérance dans la durée s’avère indispensable car les bénéfices de l’amélioration continue se manifestent progressivement. Il convient de maintenir la dynamique même lorsque les premiers résultats tardent à apparaître.

L’amélioration continue en QHSE représente bien plus qu’une simple méthodologie : elle constitue un véritable état d’esprit qui transforme la façon dont les organisations appréhendent leurs défis qualité, sécurité et environnementaux. En s’appuyant sur des méthodologies éprouvées et des moyens adaptés, les entreprises peuvent développer une culture d’innovation permanente qui renforce leur performance globale et leur capacité d’adaptation aux évolutions de leur environnement.